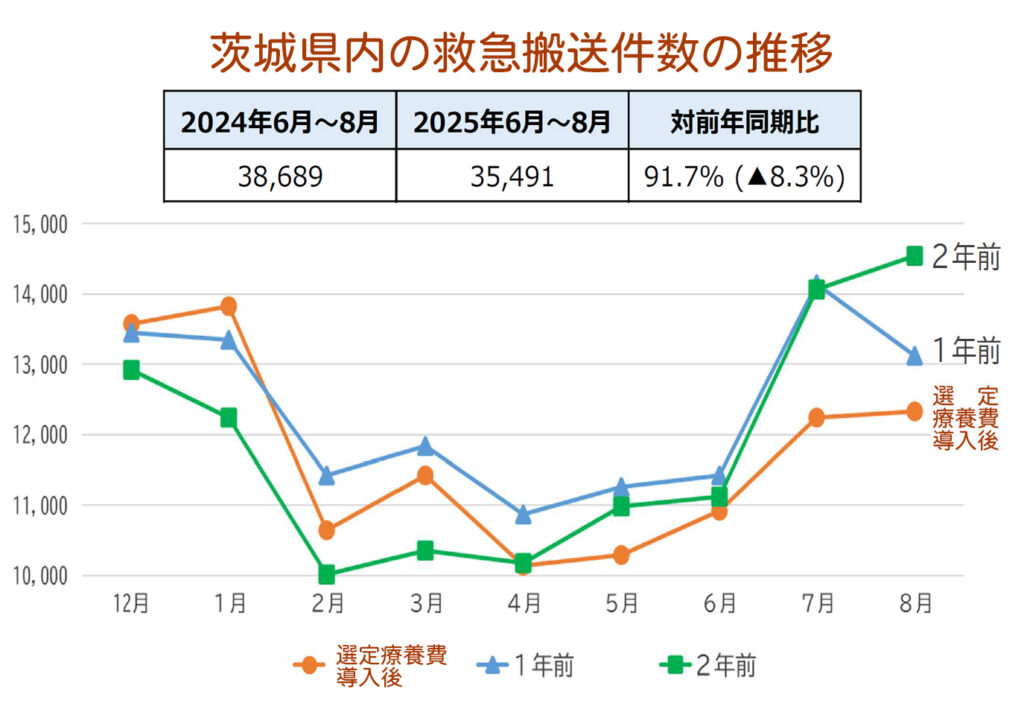

茨城県では、令和6年(2024年)12月から、救急搬送された患者のうち、救急車要請時に緊急性が認められない場合に、一般病床数200床以上の県内22病院で「選定療養費」を徴収する取り組みを開始しました。この制度は、救急医療体制のひっ迫を防ぎ、真に救急医療を必要とする患者が適切に受け入れられる体制を守るためのものです。

県はこの制度の運用状況について、2025年6月から8月までの3か月間、救急搬送件数や症状別データ、救急電話相談の利用状況などを詳細に検証しました。その結果、救急搬送件数は前年同期比で8.3%減少、特に軽症患者の搬送は19%減少しており、救急車の適正利用が着実に進んでいることが確認されました。

主な検証結果

- 対象22病院への救急搬送件数は20,707件、そのうち選定療養費が徴収されたのは673件で、徴収率は3.3%でした。

- 症状別では「腹痛」「めまい・ふらつき」「打撲」「風邪の症状」「泥酔・酩酊」など、比較的軽症とされる事例が多くを占めました。

- 近隣5県と比較しても、茨城県は搬送件数の減少幅が最も大きく、制度導入が一定の効果をもたらしていることがうかがえます。

- 救急車の呼び控えによる重症化事例や、現場での深刻なトラブルの報告はありませんでした。

県の問合せ窓口には36件の意見が寄せられ、その多くは制度に関する質問や広報への要望でした。一部には「救急電話相談で助言を受けて救急車を呼んだのに徴収された」との声もあり、県は病院に事情を説明するなど個別に対応しています250925選定医療費。今後は徴収判断の平準化と周知徹底が課題であり、対象病院向けに新たなリーフレットを作成し、全医師への周知を強化する予定です。

公明党の考えと今後の取り組み

私たち茨城県議会公明党は、命を守るための救急医療体制を維持するには、適正利用を促す取り組みが必要であると考えます。その一方で、救急車の呼び控えによって救える命が失われることがあってはなりません。県民の皆様には、次の3点を改めてお願い申し上げます。

- 命に関わる緊急時は、ためらわず救急車を呼んでください。

- 明らかに緊急性が低い場合は、まず地域の診療所やクリニックを受診してください。

- 迷ったときは、茨城県救急電話相談(おとな#7119、こども#8000)をご利用ください。

県としても、検証会議を通じて運用状況を継続的に見直し、より公平で分かりやすい制度運用を進めます。私たち公明党も、県民の安心・安全のため、引き続き現場の声を丁寧に拾い上げ、救急医療体制の強化と県民への情報提供の充実に努めてまいります。